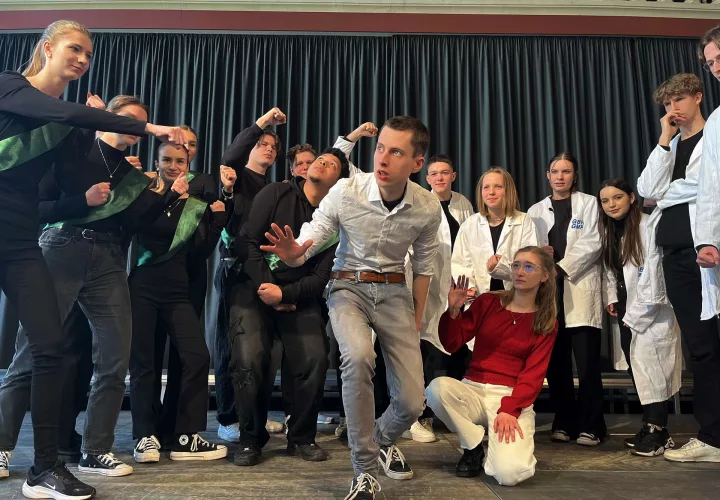

Am 1. und 8. März 2024 präsentierte der Kurs DE1 (Abitur 2024) für den 12. und 13. Jahrgang in der Aula des Wilhelm-Gymnasiums seine Fassung von Georg Büchners „Woyzeck“.

A. Huber

Am 1. und 8. März 2024 präsentierte der Kurs DE1 (Abitur 2024) für den 12. und 13. Jahrgang in der Aula des Wilhelm-Gymnasiums seine Fassung von Georg Büchners „Woyzeck“.

A. Huber

Als sich die 8m1 im Deutschunterricht mit dem Thema „Die deutsche Sprache und ihre europäischen Verwandten“ beschäftigt und Sprachvergleiche vorgenommen hat, hat sie etwas Tolles festgestellt. Die Hälfte aller Schüler:innen spricht zu Hause neben Deutsch noch eine Sprache oder sogar zwei weitere Sprachen. Die Länder, aus denen die Sprachen stammen, sind weit verteilt.

Höre dir die unterschiedlichen Sprachen doch einmal an!

نحن في الصف الثامن نتكلم غير اللغة الالمانية ١٠ لغات أخرى

نحن نتكلم اللغة العربية. مرحبا بكم في مدرسة ال

在8m1中,除了德语之外,我们还讲其他10种语言。我们说中文

Nous la classe 8m1 on parle allemand mais aussi beaucoup d‘ autres langues. Moi je parle français. Bienvenue au Wilhelm-Gymnasium.

Εμείς στα οκτο μ ενα μιλάμε 10 άλλες γλώσσες εκτός από τα γερμανικά.

Μιλάω Ελληνικά. Καλώς ήρθατε στο Γυμνάσιο Wilhelm.

Mi u 8m1 govorimo kod kuće 10 drugih jezika osim njemaćkoga. Ja prićam hrvatski. Dobro došli u Wilhelm-Gymnasium.

W 8m1 mówimy w 10 różnych językach oprócz niemieckiego. Ja mówię po polsku. Serdecznie Witamy w Wilhelm-Gymnasium.

Мы в классе 8м1 говорим кроме немецкого ещё на 10 других языках.

Я говорю по русски. Добро пожаловать в Wilhelm-гимназию.

Vi på 8m1 talar tio olika språk förutom tyska. Jag pratar svenska. Välkommen till Wilhelm-Gymnasium.

En la clase 8m1 hablamos 10 idiomas diferentes además del alemán. Yo hablo español. Bienvenido al Wilhelm-Gymnasium.

Biz 8m1. almanca dışında on dil daha konuşuyoruz. Ben Türkçe konuşuyorum. Wilhelm-Gymnasium’a hoş geldiniz.

Die Schüler:innen der 8m1 heißen dich herzlich willkommen am Wilhelm-Gymnasium.

Der gesprochene Text bedeutet:

„Wir in der 8m1 sprechen außer Deutsch noch zehn verschiedene Sprachen.

Ich spreche…

Herzlich willkommen am Wilhelm-Gymnasium!“

Quelle des Beitragsbildes: Bild von macrovector auf Freepik

Am 23.1. besuchten die Teilnehmer der „Jugend debattiert“-AG unter der Begleitung von Herrn Wichner, Frau Büttenbender und Herrn Kuttig die HBG, Henriette-Breymann-Gesamtschule. Die Verzögerung unseres Busses am Dienstagmorgen führte zu unserem etwas späteren Eintreffen. Nach unserer Ankunft wurden wir in einen mit Stühlen gefüllten Raum geführt, in dem bereits zahlreiche Schüler aus der Region Braunschweig-Wolfenbüttel-Salzgitter versammelt waren.

Nachdem uns die Leiter den Ablauf und die wichtigsten organisatorischen Details mitgeteilt hatten, zogen sich die Teilnehmer in den Vorbereitungsraum zurück und besprachen ihre Herangehensweise an die Debatte mit ihren zuvor zugewiesenen Partnern. Und schon ging es nach einer Viertelstunde los – alle Debatten liefen gleichzeitig, jedoch in separaten Räumen. Ersatzkandidaten oder Mitfahrer konnten frei wählen, welche Debatten sie verfolgen wollten.

Die Atmosphäre war entspannt, die Juroren stellten sich vor und ermöglichten den Debattanten, dasselbe zu tun. Die Jury, bestehend aus drei Juroren, darunter Lehrer und Schüler sowie einem Zeitwächter, bepunkteten die Debattanten und gab nach einer gemeinsamen Beratung ein kurzes Feedback. Anschließend gab es eine kurze Verschnaufpause, bevor die zweite Debatte begann.

Nach der zweiten Runde wurde die Platzierung der vier besten Kandidaten aus den Sekundarstufen 1 und 2 verkündet. Anna Wichner und Annalisa Buchholz waren die Debattantinnen unserer Schule und nahmen in der Sekundarstufe 1 teil. In der Sekundarstufe 2 belegte Anas Al Natsheh, ein Kandidat unserer Schule, den ersten Platz.

Das Finale fand dann in einem größeren Raum statt, wo ein riesiges Publikum die beiden hitzigen Debatten verfolgte. Zum Thema „Soll jeder Mensch in Deutschland zum 18. Geburtstag ein Grunderbe erhalten?“ vertrat Anas die Contra-Seite und wurde bei der Siegerehrung als Dritter der Sekundarstufe 2 geehrt.

Batoul Alawad

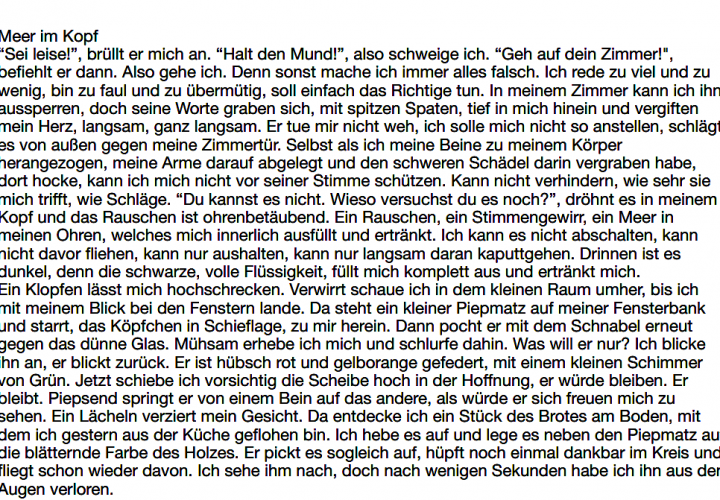

Im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema Kurzgeschichten hat die 8ms2 nicht nur Kurzgeschichten analysiert, sondern auch Geschichten verfasst. In Kleingruppen haben die Schüler*innen dann eine Auswahl getroffen. Viel Freude beim Lesen!

Thanh Tam, Schatten der Erinnerung

Magie brachten die Gewinner:innen des diesjährigen Vorlesewettbewerbs am 06. Dezember 2023 auch in die Aula des Wilhelm-Gymnasiums. Am Nikolaustag stellten sich die vier Klassensieger:innen Constanze Leiser (6a), Tim Berger (6b), Maresa Blankenfeldt (6c) und Konrad Lässig (6d) der Herausforderung und bewiesen vor großem Publikum ihr Talent im Vorlesen.

Mit tollen Texten und souveräner Performance brachten die vier Vorleser:innen das Publikum zum Jubeln. Die Jury – bestehend aus Elternvertreterin Kerstin Krüger, Oberstufenschülerinnen Sophia Willmann und Antonia Fulst und zwei der Vorjahressiegerinnen Ella Zwafelink und Emma Stiepel – machte sich die Entscheidung nicht leicht. Für Spaß und Bewegung sorgte das Pausenprogramm von Ulrich Kuttig. Ins Finale schafften es schließlich Constanze Leiser auf dem ersten und Maresa Blankenfeldt auf dem zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!

Alle Teilnehmer:innen erhielten Urkunden, Nikoläuse und die vier Klassensieger:innen zudem noch Bücher-Gutscheine, die freundlicherweise vom Förderverein des Wilhelm-Gymnasiums gespendet wurden. Vielen Dank dafür.

Constanze wird unsere Schule nun im Frühjahr beim Regionalentscheid der Stadt Braunschweig vertreten. Viel Glück und Erfolg wünschen wir schon jetzt!

Henriette Dieke

Fachgruppe Deutsch

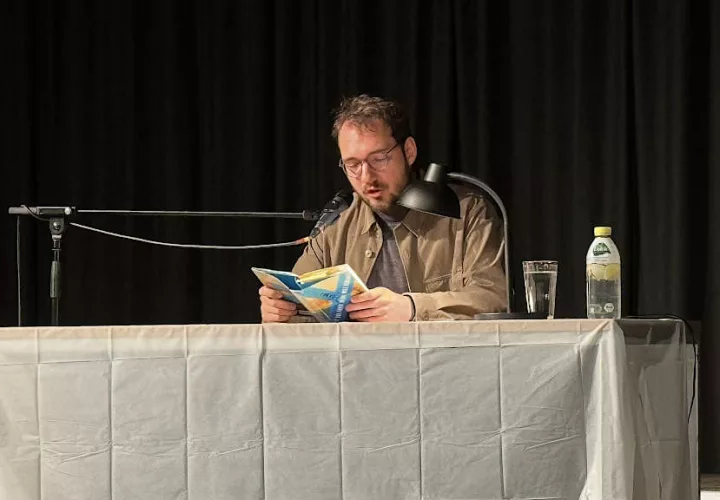

Am Anfang: auf dem Findling vor der Grundschule ein Hakenkreuz. Ein Handtuch drüber, der Direktor mit dem Rücken dagegen gelehnt, damit nichts herunterrutscht – hilflose Versuche das zu verdecken, was nicht zu verdecken ist. Am Ende: Die leere Grundschule soll Flüchtlingsunterkunft werden. Nicht genug Kinder mehr im Ort. Tobi und Menzel und die anderen wollen sie fluten, damit niemand mehr da wohnen kann, wo sie groß geworden sind. „Das System abschaffen“, sagen sie, „den ganzen Scheiß“. Aber Tobi will mehr. Die Schule soll brennen. Hass gegen Fremde, aber auch Wut, Enttäuschung darüber, dass sich Philipp, der Bruder, nicht bei Tobi meldet, um ihn abzuhalten. Wut auf das eigene Scheiß-Leben. Unfähigkeit, miteinander zu reden. Das unerfüllte Bedürfnis nach Anerkennung und Nähe.

Am Anfang: auf dem Findling vor der Grundschule ein Hakenkreuz. Ein Handtuch drüber, der Direktor mit dem Rücken dagegen gelehnt, damit nichts herunterrutscht – hilflose Versuche das zu verdecken, was nicht zu verdecken ist. Am Ende: Die leere Grundschule soll Flüchtlingsunterkunft werden. Nicht genug Kinder mehr im Ort. Tobi und Menzel und die anderen wollen sie fluten, damit niemand mehr da wohnen kann, wo sie groß geworden sind. „Das System abschaffen“, sagen sie, „den ganzen Scheiß“. Aber Tobi will mehr. Die Schule soll brennen. Hass gegen Fremde, aber auch Wut, Enttäuschung darüber, dass sich Philipp, der Bruder, nicht bei Tobi meldet, um ihn abzuhalten. Wut auf das eigene Scheiß-Leben. Unfähigkeit, miteinander zu reden. Das unerfüllte Bedürfnis nach Anerkennung und Nähe.

Lukas Rietzschel las vor Schülerinnen und Schülern des 13. Jahrgangs aus seinem Romanerstling „Mit der Faust in die Welt schlagen“ (2018) und antwortete danach auf Fragen der Moderatoren Hans Philipp Felderhoff und Lara Ordowski. Vorbereitet wurde die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern des Kurses DE1 aus Jg. 13. Mit dabei auch Berenike Loch, Leonard Ramme und Jan-Marten Kleine-Besten, der die An- und Abmoderation übernahm.

Leicht amüsiert antwortete Rietzschel auf die ersten Fragen nach seinen Themen, seinem Schreibstil, das klinge heftig nach Deutsch-Unterricht: „Ich schreibe so, weil ich nicht anders kann. Ich sitze nicht da und überlege, welche Metaphern nimmst du jetzt.“ Wichtiger sei der Inhalt. Seine ernüchternde Antwort auf die Frage, ob er Spaß am Fach Deutsch gehabt habe: „Das war ganz schlimm, ehrlich gesagt. Das hatte nichts mit mir zu tun.“ Er und seine Freunde hätten die von der Schule gestellten Lesehefte auf dem Schulhof verbrannt oder versucht, sie „im Klo runterzuspülen“. „Zeitgenössische Literatur“ sei ihm wichtig, „der Austausch mit lebenden Menschen“. Er muss aber zugeben, dass sein Initialerlebnis mit Literatur, ausgelöst durch „krassen Liebeskummer“ mit 16, ein Romanstoff aus dem 19. Jahrhundert gewesen sei.

Dass er Romane schreibe, sei „so nie geplant“ gewesen, sagt Rietzschel, und einfach sei es auch nicht als „Ein-Mann-Unternehmen“, das setze einen schon stark unter Druck, ökonomisch und emotional, „immer abhängig davon zu sein, etwas zu liefern“. Ein ausdrückliches politisches Anliegen hätten seine Romane aber nicht. „Das wäre Aktivismus, keine Kunst. Ich will etwas über mich und meine Leute herausfinden.“

Studiert hat Rietzschel in Kassel, Germanistik und Politikwissenschaften, „in dieser komischen Stadt, wo man ohne Abitur studieren konnte“, aufgewachsen ist er in der Oberlausitz. Kassels Architektur habe ihn „einigermaßen schockiert“. Gefühlt habe er sich im Vergleich mit seinen Kommilitonen „wie ein Alien“: dass es Leute gab, „die mit 18 ein Auto bekommen“, „dass die nicht wussten, dass wir auch Strom und Wasser drüben haben“. Wie es denn „bei euch zuginge“, wollte man von ihm wissen, AfD und so. Rietzschel wusste selbst keine Antwort und begann, Fragen zu stellen.

Die Unterschiede bei den Vermögen seien ein Riesenproblem. „Wo ich lebe, gehört mehr als 70 % der Wohnungen nicht den Menschen, die dort leben.“ Auch ein Teil des Problems: dass mehr als drei Millionen in den Westen gegangen und „nicht mehr wiedergekommen sind“. Es fehle die „mittlere Generation“. Es gebe kaum institutionelle Bindung in Parteien und Gewerkschaften. Keine großen Stiftungen im Osten. Sachsen sei das Bundesland mit der geringsten Ehrenamtsquote. Außerdem habe die Politik keine überzeugende Antwort auf die Überalterung der Gesellschaft.

Und der Rechtsradikalismus?, fragten die Moderatoren, wie man den erklären könne. Ein Ansatz, so Rietzschel, sei die „sogenannte Männlichkeit, wenn sie kein Kontra erfährt, sich in abstruse Sachen reinsteigert“. Teil einer Gruppe sein zu wollen (was nicht nur für Neonazis gelte), hebe die Anerkennung. Hinzu kämen heute Filterblasen und künstliche Intelligenz. Man könne, in welcher Richtung auch immer, „ohne jede Gegenmeinung“ bleiben. So könne sich „ein Weltbild schließen“.

In der Politik falle ihm auf, dass es oft nur um das Wirtschaftliche gehe, aber entscheidend sei doch das Emotionale. Manche hätten das Gefühl, „hängengelassen worden zu sein die letzten 30 Jahre“. Und manchmal seien es auch Details, an denen die Menschen glauben zu spüren, dass sie abgehängt sind: Die Bahnstrecke von Görlitz nach Berlin sei noch immer eingleisig. Die zweite Spur hätten damals die Russen mitgenommen.

Was tun? Rietzschel plädiert in seiner Antwort auf eine Publikumsfrage für mehr Engagement in der Zivilgesellschaft, denn, so sein Ansatz in einem Essay für die FAZ: „Warum engagiert sich kaum jemand, aber warum ist der Wunsch nach Partizipation so ausgeprägt?“ Die Gesellschaft sei nicht gespalten, aber zergliedert. Man könne in seiner Blase bleiben, ohne mit anderen zu tun zu haben. Ein Vorschlag von ihm, um das zu ändern: Pflichtmitwirkung per Losverfahren auf kommunaler Ebene, damit die Leute erleben, was es heißt, sich für die Umgebung, in der sie leben, stark zu machen, und da seien sie doch Experten. Mancher müsse eben erstmal angestoßen werden.

Das sei auch ein Grund, warum er wieder im Osten lebe. „Meine Heimat“, sagt er, klar, und es sei auch „der Reiz, dass da so wenig Menschen sind und nicht alles so glatt und zubetoniert ist“ – aber: „Nach Berlin und Leipzig braucht man nicht zu gehen.“ Dort, wo es nötig sei, wolle er „anpacken und nicht nur konsumieren“. Außerdem sei Görlitz wunderschön, die Altstadt komplett erhalten, „Deutschlands größtes Flächendenkmal“.

Nach intensiven, informativen 90 Minuten gab es reichlich Beifall, und im Gespräch danach ließ Rietzschel wissen, dass er in der Verfilmung der „Faust“, die nächstes Jahr im Herbst in die Kinos komme, auch eine kleine Rolle spiele – einen Lehrer.

Dr. Alexander Huber

Unser Dank gilt der Braunschweigischen Landessparkasse und dem Förderverein des Wilhelm-Gymnasiums für die Finanzierung der Veranstaltung.

In diesen Jahr waren Will Gmehling und Christian Linker zu Gast am Wilhelm-Gymnasium und haben für verschiedene Klassenstufen aus ihren Jugendbüchern vorgelesen.

Ermöglicht wurde dies vom Förderverein, dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich danken!

Ermöglicht wurde dies vom Förderverein, dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich danken!

Am Montag begann Will Gmehling. Er las aus dem dritten Band seiner Trilogie um die Familie Bukowski: „Das Elser-Eck“. Hierin verarbeitete der Autor die ihm wichtige historische Figur Georg Elser. Die 7a und die 7b lauschten sehr aufmerksam und stellten Will Gmehling ein Menge Fragen.

Am Freitag besuchte uns Christian Linker. Er deckte eine sehr weite Spannbreite ab, denn zuerst las er in dem Deutschkurs des Jahrgangs 13 von Frau Sommer, anschließend für die 5c und die 5e und zum Schluss für die 6a und die 7c.

Die Abiturient:innen durften eines von drei kurz vorgestellten Büchern des Autors auswählen. Sie entschieden sich für „Der Schuss“, einen Roman für junge Erwachsene aus dem Jahr 2017, der einen politischen Hintergrund hat. Die Lesung war packend und die Schüler:innen, die mittlerweile schon richtige Literaturprofis geworden sind, kamen in ein interessantes Gespräch mit Chistian Linker. Für die 5. Klassen wurde „Boy from Mars – Auf der Jagd nach der Wahrheit“, welches ganz aktuell in diesem Jahr erschienen ist, gelesen. In der letzten Leserunde durften die Schüler:innen wieder auswählen, was sie hören möchten. Insgesamt war es ein rundum gelungener Lesevormittag, der passender Weise am bundesweiten Vorlesetag stattgefunden hat. Wir hoffen, dass er allen Schüler:innen Lust aufs Lesen und vielleicht auch aufs Schreiben gemacht hat, denn für unseren Zipfelmützen-Literaturwettbewerb können noch bis zum 18. Dezember Texte eingereicht werden.

Katja Tscherwen, Fachgruppe Deutsch

Hier geht es zum Spielplan im pdf-Format: Theater-Abo-Spielplan

„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“

… lautet das Thema des diesjährigen zwanzigsten Zipfelmützen-Literaturwettbewerbs.

… für alle, die gern ins Theater gehen, klassische Stücke und neue Inszenierungen sehen möchten.

Das Abo umfasst vier Vorstellungsbesuche im Staatstheater Braunschweig in der Spielzeit 2023/2024.

Kosten für das gesamte Abo: 28 €

Anmeldung ab sofort bis zum 12. September 2023 unter:

Weitere Informationen gibt es hier: Infobrief.

Katja Tscherwen